# 香港稳定币监管的真相:KYC并非唯一选择近期,香港稳定币监管话题引发热议。有观点认为所有稳定币持有者都需实名认证,引起了广泛争议。然而,这种说法并不完全准确。通过深入分析香港金融管理局(HKMA)发布的《稳定币发行人监督指引》和《反洗钱与反恐融资指引》,我们可以得出一个更加细致的结论:并非所有持币人都需要进行KYC,前提是发行商能够证明其风控机制足够有效。本文将从客户与非客户、一级市场与二级市场的角度,梳理稳定币KYC的适用逻辑,阐明监管的真正底线,并为项目方和合规团队提供判断框架。## 客户与非客户的区分在HKMA的监管框架中,"稳定币持有者"并不等同于"稳定币发行商的客户"。根据相关指引,只有当用户直接向发行商请求发行或赎回稳定币,或者建立了业务关系时,才会被视为"客户",这部分人需要严格执行KYC/KYB流程。而在链上接收、转账、交易稳定币,但从未直接与发行商交互的用户(例如通过去中心化交易所买入或钱包之间转账获得稳定币的用户),则被归类为"非客户稳定币持有人",原则上不需要KYC。也就是说,只有在一级市场中的机构用户才被视为客户,而二级市场中的参与方并不是HKMA监管框架中定义的客户。然而,这并不意味着他们就完全脱离了监管视野。指引明确指出:发行商对所有流通中的稳定币都负有持续监控的义务,包括客户和非客户所持有的部分。## KYC不是唯一方式,但是监管底线HKMA设置了一个重要前提:非客户稳定币持有人可以不做KYC,但前提是发行人必须建立起有效的链上风控机制,并能向监管机构证明其足以防范洗钱和恐怖融资风险。换句话说,KYC不是唯一的手段,但它是最后的底线。如果发行人采用了诸如区块链分析工具、地址黑名单、交易风险评分、钱包画像与冻结机制等方式来监控币的流向和用途,并且能够让HKMA"满意",那么这些技术性风控措施可以作为替代,不必强制对所有持币人逐一KYC。但如果做不到这一点,或者这些措施在实际中被证明不足以防范风险,那监管预期就会自动回退到最保守选项——对所有持币人执行身份识别,不论其是否为客户。值得注意的是,即使需要对持币人做KYC,稳定币发行商可以将进行KYC的流程交给虚拟资产服务提供商和可信第三方进行。## 发行商面临的选择对稳定币发行商来说,这实际上是一个"二选一"的合规抉择:1. 建立一整套覆盖全链的风险监控系统,包括实时地址画像、可疑交易识别、黑名单拦截、冻结机制与可疑交易报告提交流程;2. 接受一个更直接但代价高昂的方案:对所有持币人做KYC,哪怕他们只是在链上收到了一笔稳定币。从监管角度看,这种设计将技术能力与监管义务挂钩:发行商可以不实名每一位用户,但必须有能力控制风险。否则,就必须回到最原始的办法——做KYC。## 结语:技术创新与监管的平衡稳定币的监管并非在封锁技术,而是在设立一条清晰的红线:发行商可以选择技术方案去替代实名,但不能回避风险控制的责任。对发行商而言,最关键的问题不是"要不要做KYC",而是——有没有能力让HKMA相信你可以不做。在"同样活动、同样风险、同样监管"的原则下,稳定币作为一种准支付工具,正走向与传统金融相同的合规要求。对Web3项目而言,这不是终点,而是新的起点:监管明确了,技术该交卷了。香港的这一监管框架为稳定币发展提供了一个可行的路径,既考虑了去中心化的特性,又兼顾了风险控制的需求。它为业界提供了一个思考方向:如何通过技术创新来满足监管要求,同时保持加密货币的核心价值。这或许将成为未来全球稳定币监管的一个重要参考。

香港稳定币监管新解:KYC非唯一选择 技术风控可替代

香港稳定币监管的真相:KYC并非唯一选择

近期,香港稳定币监管话题引发热议。有观点认为所有稳定币持有者都需实名认证,引起了广泛争议。然而,这种说法并不完全准确。通过深入分析香港金融管理局(HKMA)发布的《稳定币发行人监督指引》和《反洗钱与反恐融资指引》,我们可以得出一个更加细致的结论:

并非所有持币人都需要进行KYC,前提是发行商能够证明其风控机制足够有效。

本文将从客户与非客户、一级市场与二级市场的角度,梳理稳定币KYC的适用逻辑,阐明监管的真正底线,并为项目方和合规团队提供判断框架。

客户与非客户的区分

在HKMA的监管框架中,"稳定币持有者"并不等同于"稳定币发行商的客户"。

根据相关指引,只有当用户直接向发行商请求发行或赎回稳定币,或者建立了业务关系时,才会被视为"客户",这部分人需要严格执行KYC/KYB流程。

而在链上接收、转账、交易稳定币,但从未直接与发行商交互的用户(例如通过去中心化交易所买入或钱包之间转账获得稳定币的用户),则被归类为"非客户稳定币持有人",原则上不需要KYC。

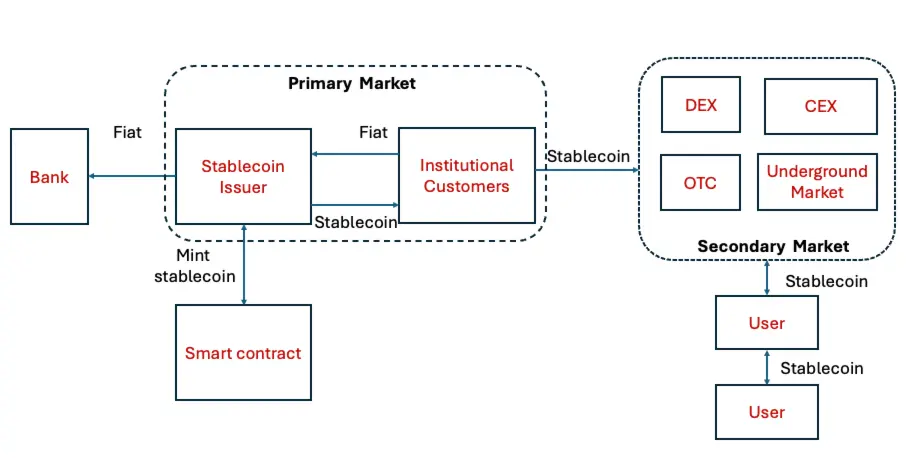

也就是说,只有在一级市场中的机构用户才被视为客户,而二级市场中的参与方并不是HKMA监管框架中定义的客户。

然而,这并不意味着他们就完全脱离了监管视野。指引明确指出:发行商对所有流通中的稳定币都负有持续监控的义务,包括客户和非客户所持有的部分。

KYC不是唯一方式,但是监管底线

HKMA设置了一个重要前提:非客户稳定币持有人可以不做KYC,但前提是发行人必须建立起有效的链上风控机制,并能向监管机构证明其足以防范洗钱和恐怖融资风险。

换句话说,KYC不是唯一的手段,但它是最后的底线。

如果发行人采用了诸如区块链分析工具、地址黑名单、交易风险评分、钱包画像与冻结机制等方式来监控币的流向和用途,并且能够让HKMA"满意",那么这些技术性风控措施可以作为替代,不必强制对所有持币人逐一KYC。

但如果做不到这一点,或者这些措施在实际中被证明不足以防范风险,那监管预期就会自动回退到最保守选项——对所有持币人执行身份识别,不论其是否为客户。值得注意的是,即使需要对持币人做KYC,稳定币发行商可以将进行KYC的流程交给虚拟资产服务提供商和可信第三方进行。

发行商面临的选择

对稳定币发行商来说,这实际上是一个"二选一"的合规抉择:

建立一整套覆盖全链的风险监控系统,包括实时地址画像、可疑交易识别、黑名单拦截、冻结机制与可疑交易报告提交流程;

接受一个更直接但代价高昂的方案:对所有持币人做KYC,哪怕他们只是在链上收到了一笔稳定币。

从监管角度看,这种设计将技术能力与监管义务挂钩:发行商可以不实名每一位用户,但必须有能力控制风险。否则,就必须回到最原始的办法——做KYC。

结语:技术创新与监管的平衡

稳定币的监管并非在封锁技术,而是在设立一条清晰的红线:

发行商可以选择技术方案去替代实名,但不能回避风险控制的责任。

对发行商而言,最关键的问题不是"要不要做KYC",而是——有没有能力让HKMA相信你可以不做。

在"同样活动、同样风险、同样监管"的原则下,稳定币作为一种准支付工具,正走向与传统金融相同的合规要求。对Web3项目而言,这不是终点,而是新的起点:监管明确了,技术该交卷了。

香港的这一监管框架为稳定币发展提供了一个可行的路径,既考虑了去中心化的特性,又兼顾了风险控制的需求。它为业界提供了一个思考方向:如何通过技术创新来满足监管要求,同时保持加密货币的核心价值。这或许将成为未来全球稳定币监管的一个重要参考。